共有持分の相続放棄

1つの不動産を複数人で共有している場合、共有者一人ひとりに共有持分が認められています。ここでは、共有持分の不動産を相続するリスクのほか、相続放棄の流れや注意点を解説します。

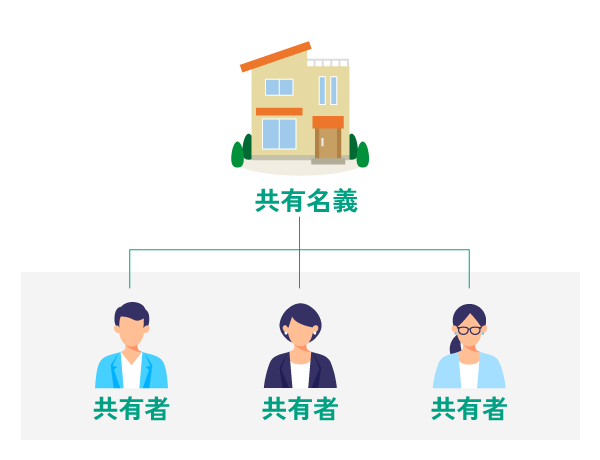

共有持分とは

共有持分とは、所有権が共有名義になっている不動産において、各共有者が持つ共有兼の割合のことをいいます。この共有持分は民法で規定されており、相続場面においては遺言書や遺産分割協議がなければ法定相続分に従って相続を進めることになりますが、所有権が複雑になってしまいます。たとえば「配偶者1人、子ども2人」で不動産を相続する場合、共有持分は配偶者が2分の1、子どもはそれぞれが4分の1ずつという形になります。

共有持分を相続するリスク

共有持分の不動産には、以下の相続リスクが伴います。

不動産の管理がおろそかになる

不動産を複数人で共有する場合、物件の管理がおろそかになるリスクがあります。責任の所在もあいまいになるため、適切に維持管理されなかったり、管理そのものが放棄されたりする可能性も否定できません。

トラブルを防ぐためには、相続人同士で話し合い、管理方法について決めておく必要があります。

不動産の活用が難しい

共有持分が認められる不動産は、活用が難しい点に注意が必要です。不動産の共有者には共有持分が認められる一方、活用するためには全員の同意が求められます。

しかし、共有者間で意見が分かれてしまう可能性も考えられるため、同意を取り付けるまでに時間がかかるおそれがあります。

固定資産税・維持費の負担割合で

揉める可能性も

不動産を共有した場合、固定資産税や維持費の負担割合でトラブルになるリスクも潜んでいます。法定相続分に沿って負担割合を決める手段が考えられますが、共有者全員が納得できるとは限りません。

将来の権利が複雑化するおそれも

不動産を共有すると、共有者それぞれに権利が発生します。そのため、共有者の誰かに相続が発生した場合、共有者が増加して権利が複雑化する可能性があります。トラブルのリスクも高まるため、共有不動産の取り扱いには細心の注意を要します。

共有持分を相続放棄する場合の流れ

相続放棄に必要な書類を揃える

相続放棄を行うにあたっては相続放棄申述書や被相続人の戸籍謄本、放棄する人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票、戸籍附票などの書類を準備する必要があります。これらは市役所などで手配することができますが、「誰が相続放棄をするのか」によってどのような戸籍を提出する必要があるかが変わってきますので、確認しておきましょう。

家庭裁判所へ書類と相続放棄申述書を提出する

家庭裁判所に準備した書類と「相続放棄申述書」を提出することになりますが、これは「相続の開始(=被相続人の死亡)を知った時から3か月以内」に行わなければいけません。なお、申述書の提出先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所から照会書が届く

必要書類一式を家庭裁判所に提出すると、その後1週間から3週間程度で「照会書」という書面と「回答書」という書面が送られてきます。「照会書」は自分の意思で相続放棄の申述をしたということを確認するための書類であり、「回答書」は自分の意思で相続放棄することを回答するための書類です。

照会書を返送する

照会書と併せて送付される「回答書」に回答を記載し、家庭裁判所に返送することになります。具体的には「被相続人の死亡を知った日」「相続財産についての詳細」「被相続人との関係」「相続放棄が自分の意思に基づくものかどうか」などの内容について回答を記述して送付します。記入内容に不明点がある場合は送付元である家庭裁判所に問い合わせるようにしましょう。

相続放棄申述受理通知書を受け取る

家庭裁判所に回答書を送付すると、1週間から3週間程度で審査が完了します。審査が完了したあとには「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から送付されますが、この通知が届いた時点で相続放棄手続きが完了することになります。ただし、場合によっては追加で戸籍などについて確認書類の提出を求められる可能性があります。

共有持分の相続放棄の注意点

不動産のみの相続放棄ができない

相続においては「この資産だけ相続する」「この負債だけ相続放棄する」などのように特定の遺産について相続・放棄をすることができません。基本的に対象となる遺産はすべて相続するかすべて相続放棄するかの二択ですので、相続するか相続放棄するかは慎重に考える必要があります。(「限定承認」による相続は除く)

相続放棄決定後は取り消しできない

相続対象となる財産のプラスマイナスを踏まえて相続放棄したものの、あとから価値が高い財産が出てきたので相続放棄を取り消してやっぱり相続したい・・・という状況になったとしても、相続放棄が正式に決定されたあとは取り消すことができません。そのため相続するのか・相続放棄するのかの意思決定については慎重に考えなければいけません。

手続きは3ヶ月以内に行なう

相続するか相続放棄するかは慎重に考えなければいけないと紹介しましたが、じっくりゆっくり考える時間はありません。相続放棄をするためには「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に手続きを行わなければいけません。この期間内に限定承認や相続放棄の手続きをしなかった場合、相続の単純承認をしたものとみなされていまいます。

共有者が意図せず増えるケースもある

仮に共有持分を相続放棄した場合、次順位の相続人に権利が移転してしまいます。そのため意図せず共有者が増えてしまうケースがあり、疎遠な親族と相続不動産を共有することになった場合、親族間のトラブルに発展してしまう恐れがあります。

相続放棄以外に考えられる

対処法

売却する

もし相続放棄以外の手段を検討する場合、共有持分の売却も検討をおすすめします。不動産は土地・建物を一括で売却する方法が一般的ですが、共有持分の買取に対応している不動産会社もあります。自分の共有持分のみを売却できるため、他の共有者とのトラブルも避けられます。

共有持分の売却であれば、プラスの財産を相続しながら不動産の維持管理の負担を軽減できます。権利関係の悩みもなくなるため、相続放棄の前に売却を検討してみましょう。

訳あり物件のプロが

訳あり物件のプロが厄介な物件の対処法を解説

このサイトでは相続放棄(拒否)したい理由から、適切な解決策を訳あり物件のプロが解説しています。解説してくれるのは、東京で45年以上買取事業を中心とした不動産業を経営している翔栄の代表 原田氏。一般的には不動産会社に買取を断られるような物件においても高額買取を実施しています。

厄介な物件を相続して困っている方は合わせてチェックしてみてください。

原田 芳史 氏

共有者に売却または譲渡

共有不動産の他の所有者(共有者)に対して、自分の持分を売却または譲渡する方法です。

共有者に買い取ってもらう

共有者が不動産の管理や利用を希望している場合、自分の持分を買い取ってもらえる可能性があります。売却によって持分を現金化できるため、まずは共有者との交渉を検討しましょう。

共有者に持分を無償で譲渡する

売却が難しい場合、無償で譲渡する方法もあります。これにより、不動産の管理責任や固定資産税の負担から解放されます。ただし、共有者の合意が必要になるため、話し合いは避けられません。

共有物分割請求を行う

共有持分のままでは売却が難しい場合、不動産の分割を求める方法があります。

現物分割(不動産を物理的に分割)

土地などの共有不動産を物理的に分割し、それぞれが単独所有者となる方法です。ただし、物理的な分割が不可能な場合もあるため、事前に確認が必要です。

代償分割(代金を支払って持分を取得)

特定の共有者が他の持分を買い取り、共有所有を解消する方法です。共有者間で金額の合意ができれば、スムーズな解決につながります。

競売分割(裁判所の命令で売却)

代償分割の一種で、裁判で売却が命じられると、共有者の意思に関係なく不動産の売却が進みます。共有関係がこじれている場合の最終手段として活用されるケースもあります。

まとめ:

共有持分を相続した場合の

リスクと手放し方

共有持分とは、複数人で不動産を所有する際の権利割合のことです。相続によって発生することが多く、管理や活用の難しさ、税負担のトラブル、将来的な権利関係の複雑化などのリスクがあります。

対処法としては、売却、共有者に譲渡する、共有物分割請求を行うなどが検討されますが、いずれも権利問題が複雑であるため専門家への相談が不可欠です。

また、このサイトでは相続放棄(拒否)したい理由から、適切な解決策を訳あり物件のプロが解説しています。厄介な物件を相続して困っている方は合わせてチェックしてみてください。